Zu arm im Darm?

Warum Vielfalt und Diversität auch für unser Mikrobiom entscheidend sind

Stellen Sie sich einmal einen wunderbaren, artenreichen Regenwald vor. Ein durch und durch lebendiges Ökosystem, das vielen Einflüssen trotzen kann und durch seine Vielfalt lebt. Und nun denken Sie an Fichtenplantagen, die man hierzulande in zahlreichen Bergregionen findet. Eine Monokultur, die unter saurem Regen, Borkenkäfer, Klimawandel litt und zusehends schwindet, weil es ihr an Anpassungsfähigkeit fehlt.

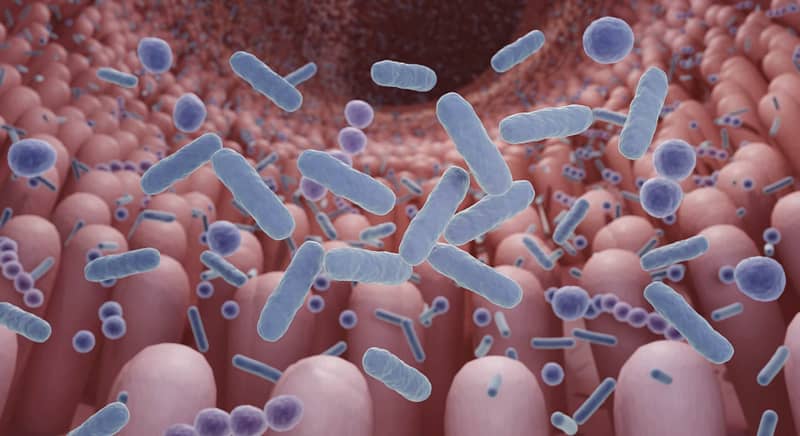

Ich vereinfache hier stark, aber so ähnlich kann man es sich in Bezug auf unser sogenanntes intestinales Mikrobiom vorstellen. Damit gemeint ist die Gesamtheit der Mikroorganismen im Darm – darunter Bakterien, Pilze und andere Kleinstlebewesen, die tagtäglich für uns arbeiten. Sie unterstützen nicht nur die Verdauung, sondern auch das Immunsystem, den Stoffwechsel und sogar unser seelisches Gleichgewicht. Entscheidend ist dabei nicht nur, wie viele dieser Mikroben im Darm vorkommen, sondern vor allem, wie vielfältig sie zusammengesetzt sind – etwas, das vor allem in unseren westlichen Lebenswelten keineswegs mehr selbstverständlich ist. Was also passiert, wenn genau diese Vielfalt verloren geht? Und was können wir daraus über mögliche Ursachen lernen?

Wenn die Vielfalt verloren geht

In meiner Praxis sehe ich viele Auswertungen des Darmmikrobioms. Dysbiosen, also ungünstige Verschiebungen der bakteriellen Zusammensetzung, sind ebenso häufig wie eine generell reduzierte Vielfalt, also zu wenige unterschiedliche Bakterienstämme bzw. -spezies. Der Darm ist arm – im wahrsten Sinn des Wortes. Aber woher kommt das?

Es hat – wie so vieles – mit unseren modernen Lebensumständen zu tun. Besonders der Vergleich zwischen westlich lebenden und traditionell lebenden Bevölkerungen macht deutlich, wie stark Lebensstilfaktoren die Diversität beeinflussen.

Eine ballaststoffarme, stark verarbeitete Ernährung kann beispielsweise die mikrobielle Diversität im Darm deutlich verringern. Bereits kurze Ernährungsumstellungen verändern die Zusammensetzung messbar. Ein langfristiger Mangel an Ballaststoffen wird in Studien sogar mit dem Verlust ganzer Bakterienlinien in Verbindung gebracht.

Auch Lebensmittelzusatzstoffe wie bestimmte Emulgatoren stehen im Fokus der Forschung: Sie können in experimentellen Modellen die Schutzschicht des Darms beeinflussen und die Zusammensetzung der Darmmikroben verändern.

Antibiotika sind eine wichtige Errungenschaft der modernen Medizin und richtig eingesetzt lebensrettend. Jedoch können sie und auch andere Medikamente die Vielfalt des Darmmikrobioms schädigen und wichtige bakterielle Stoffwechselfunktionen beeinträchtigen. Die Erholung ist individuell verschieden – leider gibt es auch Antibiotika, die im Verdacht stehen, das Mikrobiom dauerhaft zu beeinträchtigen.

Lange schon ist auch bekannt, dass Kaiserschnittgeburten (d. h. der fehlende Kontakt zur mütterlichen Vaginalflora im Geburtskanal), zu wenig Kontakt zur Natur oder eine übermäßige Verwendung von Desinfektionsmitteln in der frühen Kindheit langfristige Folgen auf das Darmmikrobiom haben können.

Hinzu kommt der Einfluss von Stress: Über die Darm-Hirn-Achse und hormonelle Stressreaktionen beeinflussen sich Mikrobiota und Nervensystem gegenseitig – ein biologisches Wechselspiel, das inzwischen gut dokumentiert ist.

Wichtig zu wissen: „Geringe Vielfalt“ ist kein alleiniger Diagnosemarker. Aussagekräftig wird das Bild erst in der ganzheitlichen Betrachtung, die individuelle Symptome, Lebensstilfaktoren und weitere Laborparameter einschließt.

Die Folgen einer inneren „Monokultur“

Sinkt das Spektrum des Mikrobioms, fehlen oft wichtige mikrobielle Leistungen – etwa die Bildung kurzkettiger Fettsäuren wie Butyrat. Diese Stoffe versorgen die Darmschleimhaut mit Energie und wirken regulierend auf Entzündungsprozesse. Veränderungen in diesen Stoffwechselprodukten werden mit einer geschwächten Barrierefunktion des Darms und möglichen systemischen Effekten in Verbindung gebracht.

Häufig sind es leider die „guten“, förderlichen Bakterien, die zuerst fehlen. Im ungünstigsten Fall bereitet das den Boden für eine Fehlbesiedlung mit Fäulniskeimen, die eigentlich zur normalen, physiologischen Darmflora gehören, in erhöhter Anzahl aber abträglich sein können.

Betroffene berichten neben Verdauungsproblemen oft über Infektanfälligkeit, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Hautbeschwerden oder anhaltende Erschöpfung. Auch psychische Belastungen können zunehmen – das Mikrobiom steht über die Darm-Hirn-Achse in enger Verbindung mit der seelischen Verfassung. Und als Immunorgan Nummer 1 kann ein verarmter Darm neben einer geschwächten Immunabwehr auch weitere immunologische Prozesse wie Allergien oder Autoimmunkrankheiten beeinflussen. Richten wir den Blick auch noch auf Erkrankungen des Stoffwechsels, wie z. B. Diabetes mellitus, oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so gibt es selbst hier Berührungspunkte zum Darm.

Warum es mit einer Mikrobiomanalyse oft nicht getan ist

Das Mikrobiom wie auch die Möglichkeit, es zu untersuchen, sind längst im Mainstream angekommen. Da bietet es sich doch an, einfach mal nachzuschauen, oder? Ja und nein.

Im Internet und anderswo finden sich leider zahlreiche mehr oder weniger seriöse Angebote für Mikrobiomanalysen und allerlei andere Tests. Für Betroffene ist dies oft ein Hoffnungsschimmer nach langem Leidensdruck und ich verstehe jeden, der bei dem Wunsch nach Klarheit und der Linderung seiner Beschwerden nach diesem Strohhalm greift. Doch Tests, die ohne medizinische oder heilkundliche Begleitung durchgeführt werden – etwa online, über Coaches oder Firmen, die dann gleich das passende Produkt dazu anbieten – führen häufig nicht zum Ziel und können sogar Risiken bergen. Denn die Ergebnisse bleiben oft ohne jegliche klinische Einordnung, was zu Fehlinterpretationen, unnötiger Verunsicherung oder ungeeigneten therapeutischen Maßnahmen führen kann. Diagnostik, aus der konkrete Behandlungsentscheidungen abgeleitet werden, gehört in die Hand fachkundiger Therapeuten, d. h. in die von Ärzten und Heilpraktikern.

Dabei kann die Mikrobiomanalyse an sich tatsächlich ein sehr nützliches Werkzeug sein. Im Rahmen diagnostischer Maßnahmen kommt sie auch in meiner Praxis zum Einsatz. Jedoch immer individuell passend ausgewählt und im Zusammenspiel mit Anamnese, klinischem Bild und weiteren Befunden. Und es kommt gar nicht so selten vor, dass die Mikrobiomanalyse eben doch nicht das Mittel der Wahl ist und andere diagnostische Schritte sinnvoller sind.

Den inneren Regenwald pflegen

Auch ohne vertiefenden Blick aufs Mikrobiom freut sich der Darm und damit auch unser innerer Regenwald über ein wenig achtsame Pflege. Eines vorweg: Vielfalt entsteht nicht über Nacht. Sie wächst aus kleinen, wiederkehrenden Entscheidungen im Alltag, die jeder von uns täglich treffen kann: was auf dem Teller liegt, wie wir schlafen, uns bewegen und mit Belastungen umgehen. Als positive Faktoren für ein resilienteres Darmökosystem gelten:

- Abwechslungsreiche, ballaststoffbetonte, pflanzenorientierte Kost – eine bunte Auswahl aus Gemüse, Obst, Vollkornprodukten, Nüssen und (individuell verträglichen) Hülsenfrüchten liefert Substrat, also „Futter“ für unterschiedliche Mikroben.

- Ausreichender, regelmäßiger Schlaf – stabilisiert innere Rhythmen und unterstützt Barriere- und Regenerationsprozesse.

- Regelmäßige Bewegung – moderat und kontinuierlich statt sporadisch intensiv; sie beeinflusst Stoffwechsel und Darmphysiologie.

- Sinnvolle Stresspausen – Atempausen, kurze Auszeiten, alltagsnahe Routinen reduzieren Daueranspannung.

- Reflektierter Medikamentengebrauch – gemeinsam mit den Behandlern prüfen, was notwendig ist und wo Alternativen bestehen. Und wenn beispielsweise Antibiotika zum Einsatz kommen, sinnvoll begleiten.

Diese Hinweise ersetzen keine individuelle Abklärung, schaffen jedoch verlässliche Rahmenbedingungen, damit die mikrobielle Vielfalt wieder mehr Raum bekommt.

Wie geht es weiter?

Wenn Sie unter unerklärlichen Verdauungsbeschwerden, häufigen oder schweren Infekten, Hautproblemen, Allergien, reduzierter Stresstoleranz oder unerklärlicher Erschöpfung leiden und sich ganzheitliche Begleitung wünschen, biete ich Ihnen gern ein kostenfreies, 15minütiges telefonisches Erstgespräch an.

Ihren Termin finden Sie mit einem Klick auf den Button.

Ihre Heilpraktikerin in Bingen-Dromersheim,

Maria Lepši-Fugmann

Heckengasse 17 · 55411 Bingen-Dromersheim

info@naturheilpraxis-lepsi-fugmann.de

06725 . 9111 642